Übungen (646)

Fluchtfangen

Kreislauf anregen

Gruppenarbeit

2-3er Gruppen

Es werden 3er Gruppen gebildet (Teilnehmer pro Gruppe nummerieren). Sobald der Sportleiter eine der Zahlen 1-3 ruft, wird das betroffene Gruppenmitglied zum Fänger und versucht die anderen zwei Teilnehmer zu erwischen. Wer innert einer bestimmten Zeit eingeholt wurde, führt eine Zusatzaufgabe (Bsp. Liegestützen, Strecksprünge usw.) aus. Von Zeit zu Zeit können die Gruppen neu gemischt werden.

Variante:

Das gleiche Spiel als Partnerübung durchführen.

Kein Material benötigt

Football-Drill

Kreislauf anregen

Gruppenarbeit

Die Teilnehmer stellen sich in mehreren Reihen auf; Front zum Sportleiter (Abstand zwischen den Teilnehmern nach vorne/hinten und zur Seite 2-3 Meter).

Die Teilnehmer stellen sich in mehreren Reihen mit genügend Abstand zueinander mit Blickrichtung zum Sportleiter auf. Die Teilnehmer traben locker an Ort. Streckt der Sportleiter einen Arm zur Seite aus, verschieben sich die Teilnehmer im Seitspreitzlauf in die jeweilige Richtung. Streckt der Sportleiter die Arme nach vorne oder legt sie auf die Brust, hat dies eine Rück- respektive Vorwärtsverschiebung der Teilnehmer zur Folge. Durch Signale des Sportleiters (Bsp. 1-4 Pfiffe) werden verschiedene Übungen (Strecksprung, Bauchlage, rasches Skipping an Ort für einige Sekunden, absitzen/aufstehen oder andere) integriert. Nach einer Übung traben die Teilnehmer erneut an Ort bis zum nächsten Armzeichen des Sportleiters.

Variante I:

Die Teilnehmer führen die Verschiebungen gegengleich der angezeigten Richtung des Sportleiters aus. Der Sportleiter kann durch falsche Bewegungen (auch Übungsausführungen) den Drill weiter erschweren.

Variante II:

Die Teilnehmer stellen sich in einem Kreis um den Sportleiter auf und bewegen sich im Kreis um ihn (Achtung Platzverhältnisse: für mehr als 20 Teilnehmer nicht geeignet).

Sportleiter:

1 Signal-/Handpfeife

Fruchtsalat

Kreislauf anregen

Gruppenarbeit

4 Gruppen

Vier Gruppen verteilen sich in jeweils einer Ecke eines Viereckes (z.B. Hallenecken). Dort führen die Teilnehmer einen Ball (auch dribbeln oder jonglieren ist möglich). Jede Gruppe wählt einen "Fruchtnamen". Ruft der Sportleiter zwei "Früchte" aus, so haben diese zwei Gruppen die Ecke zu wechseln/tauschen. Aufs Kommando "Fruchtsalat" wechseln alle Gruppen diagonal die Ecke.

Variante:

Der Sportleiter kann fürs Verschieben von Ecke zu Ecke die Art der Ballführung vorgeben (z.B. Ball zwischen den Beinen einklemmen und hüpfen, Ball rollen, Ball nur mit dem schwächeren Bein führen usw.).

Pro Teilnehmer:

1 Schläger/Stock ► Smolball, Unihockey

1 Ball ► Basketball, FooBaSKILL, Futsal/Fussball, Handball, Smolball, Tchoukball, Unihockey

Gedächtnisstafette

Puls erhöhen

Gruppenarbeit

4-5 Teilnehmer pro Gruppe

Am Umkehrpunkt der Stafette liegt ein Lösungsblatt (z.B. Schlagwörter, ein Abschnitt aus einem Gedicht, Spielregeln, Gradabzeichen usw.). Die Läufer rennen zum Lösungsblatt, merken sich dort möglichst viele Informationen, damit diese beim Start auf ein Antwortblatt übertragen werden können. Der Folgeläufer tut somit gut daran nicht sofort zu starten, sondern mit dem Vorläufer zu kommunizieren, um den Lösungsprozess möglichst ideal zu gestalten. Die Gruppe, welche als erstes das Antwortblatt korrekt ausgefüllt hat oder nach einer bestimmten Zeit mit der Lösung am weitesten fortgeschritten ist, gewinnt die Stafette.

Pro Gruppe:

1 Lösungsblatt

1 Antwortblatt

Schreibmaterial

Goaltime

Puls erhöhen

Gruppenarbeit

2 Mannschaften

Die Mannschaften sammeln Punkte, indem sie das Frisbee durch ein Tor werfen und ein Mitspieler die Scheibe in der Zone hinter dem Tor fängt. Zu Beginn des Spiels steht je ein Spieler pro Mannschaft hinter der sogenannten Clearline, wo das Frisbee durch den Sportleiter in die Höhe geworfen wird. Alle anderen Spieler verteilen sich im Spielfeld. Wer die Scheibe fängt, hat das Angriffsrecht auf seiner Seite und passt nun das Frisbee ins Feld zu einem Mitspieler. Gelingt ein Pass durch den Torbogen, und wird dieser innerhalb der Fangzone gefangen, so erhält die Mannschaft einen Punkt. Zwei Punkte gutgeschrieben werden dann, wenn der Pass von hinter der Clearline erfolgt.

Nach einem erfolgreichen Angriff bleibt man im Besitz des Frisbees, muss dieses vor dem nächsten Angriff jedoch zuerst hinter die Clearline spielen, bevor der nächste Punkteversuch ausgelöst werden darf. Ebenfalls nach einem Turnover (Frisbee fällt zu Boden, Frisbee oder Spieler verlässt das Spielfeld oder ein Passversuch wird abgefangen) muss zuerst die Clearline überschritten werden, bevor man auf Punktejagt gehen kann.

Als Torbogen kann ein Barren mit versetzten Holmen (ein Handballtor ohne Netz oder zwei Hochsprungstangen/mobile Netzständer mit einem Seil als Latte) eingesetzt werden. Die Fangzone kann mit Hütchen, Malstäben oder Markierungskegeln definiert werden. Die Clearline sollte ca. 15-20 Meter vom Tor entfernt sein.

1 Frisbee

x Leibchen

6 Hütchen

1 Barren (o.ä. als Tor)

Gruppenbildung

Kreislauf anregen

3-6er Gruppen

Als Kleingruppe bewegt man sich frei in der Halle/im Gelände. Der Sportleiter kann verschiedene Bewegungsformen (Beine überkreuzen, Arme kreisen, sich kauernd fortbewegen, Boden berühren, Hopserlauf, einbeiniges Hüpfen usw.) vorgeben.

- Sobald der Sportleiter eine Zahl ruft, bleibt die Gruppe stehen und formiert sich so, dass so viele Gliedmassen (Beine, Arme, Kopf oder Gesäss) den Boden berühren wie vom Sportleiter vorgegeben (Bsp. Zahl 5 = 3 Beine und 2 Arme).

Variante:

Der Sportleiter kann "Muss-Gliedmassen" verlangen (Bsp. 1 Kopf oder max. 1 Bein).

- Sobald der Sportleiter eine Zahl ruft, müssen entsprechende Gruppen geformt werden (Bsp. Zahl 7 = 7er Gruppen). Jeder Teilnehmer schaut dabei nur noch für sich. Wer übrig bleibt, führt eine vom Sportleiter definierte Zusatzübung aus (Bsp. 3 Strecksprünge, 5 Hampelmänner, 4 Liegestützen usw.). Stimmt die Gruppengrösse nicht, so müssen alle Teilnehmer der Gruppe die Zusatzübung ausführen; ist die Gruppe komplett empfiehlt es sich somit Neuankömmlinge wegzuschicken. Nach einer Kontrolle der Gruppenbildung sowie Ausführung der Zusatzübungen bilden sich neue Kleingruppen, welche sich erneut frei bewegen.

Variante:

Der Sportleiter kann definieren, wie sich die Gruppe zusammenschliesst (Rücken an Rücken, Bauchlage und ausgestreckte Arme treffen sich zu einem Mittelpunkt, Einbeinstand und die Hände werden auf den Schultern eines Gruppenmitgliedes platziert).

- Es ist möglich, auch beide Übungsformen zu kombinieren, indem der Sportleiter die Gruppengrösse sowie die Anzahl Gliedmassen definiert, welche den Boden berühren dürfen (Bsp. 6er Gruppe – 5 Glieder).

Kein Material benötigt

Gruppenbildung

Kreislauf anregen

Gruppenarbeit

Jeder Teilnehmer bewegt sich frei in der Halle/im Gelände zur Musik. Der Sportleiter kann verschiedene Bewegungsformen (Beine überkreuzen, Arme kreisen, sich kauernd fortbewegen, Boden berühren, Hopserlauf, einbeiniges hüpfen usw.) vorgeben. Bei einer Musikpause ruft der Sportleiter eine Zahl, so dass entsprechende Gruppen geformt werden müssen (Bsp. Zahl 7 = 7er Gruppen). Wer übrig bleibt, führt eine vom Sportleiter definierte Zusatzübung aus (Bsp. 3 Strecksprünge, 5 Hampelmänner, 4 Liegestützen usw.). Stimmt die Gruppengrösse nicht, so müssen alle Teilnehmer der Gruppe die Zusatzübung ausführen. Ertönt die Musik aufs Neue, so bewegen sich die Teilnehmer wieder frei im Raum, passend zur Musik.

Variante I:

Der Sportleiter kann definieren, wie sich die Gruppe zusammenschliesst (Rücken an Rücken, Bauchlage und ausgestreckte Arme treffen sich zu einem Mittelpunkt, Einbeinstand und Hände werden auf den Schultern eines Gruppenmitgliedes platziert).

Variante II:

Zusätzlich zur Gruppenbildung die Anzahl Gliedmassen definieren, welche den Boden berühren dürfen (Bsp. 6er Gruppe – 5 Glieder).

1 Musikanlage inkl. Musik (divers)

Hai-Fangen

Kreislauf anregen

Gruppenarbeit

Die Teilnehmer ("Fische") versuchen an den Fängern ("Haie") vorbei auf die andere Hallenseite oder die im Gelände definierte Endzone zu gelangen (2-3 Fänger zum Start). Dabei führen sie (mit der Hand, dem Fuss oder dem Spielgerät) einen Ball. Wer den Ball verliert oder sich von einem "Hai" stehlen lässt, wird ebenfalls zum Fänger. Die "Haie" jagen die "Fische", ohne dass sie einen Ball führen. In den Zonen hinter zwei definierten (Grund-)Linien sind die "Fische" in Sicherheit. Das Spiel läuft so lange hin und her, bis alle "Fische" gefressen sind.

Pro Teilnehmer:

1 Schläger/Stock ► Smolball, Unihockey

1 Ball ► Basketball, FooBaSKILL, Futsal/Fussball, Handball, Smolball, Unihockey

Hai-Fangen

Kreislauf anregen

Gruppenarbeit

Die Teilnehmer ("Fische") versuchen an den Fängern ("Haie") vorbei auf die andere Hallenseite oder in die im Gelände definierte Endzone zu gelangen (2-3 Fänger zum Start). Wird ein "Fisch" von einem "Hai" gefressen (berührt), wird dieser seinerseits zu einem Fänger. In den Zonen hinter zwei definierten (Grund-)Linien sind die "Fische" in Sicherheit. Das Spiel läuft so lange hin und her, bis alle "Fische" gefressen sind.

Kein Material benötigt

Handorgel

Kreislauf anregen

Partnerarbeit

Zwei Teilnehmer stehen sich gegenüber und passen sich das Hilfsmittel zu (ca. 8 Meter Abstand). Nach vier (oder mehr) fehlerlosen Pässen dürfen sich beide Teilnehmer einen Schritt nach hinten verschieben. Bei jedem Fehler (Ball/Shuttle/Wurfscheibe fällt zu Boden, Ball kann nicht korrekt angenommen werden, Ball wird mit dem Spielgerät nicht kontrolliert usw.), müssen die Teilnehmer die Wurfdistanz um einen Schritt verkleinern. Wird eine bestimmte Markierung erreicht?

Variante I:

Je nach Spielgerät oder Ballart, kann eine bestimmte Wurf-, Schlag- oder Schusstechnik zum Passen verlangt werden.

Variante II:

Mehrere 2er Gruppen treten im Wettkampf gegeneinander an (2 Reihen). Siegreich ist das Binom, welches nach dem Startsignal des Sportleiters als erstes eine bestimmte Distanz erreicht.

Pro Teilnehmer:

1 Schläger/Stock ► Intercrosse/Lacrosse, Smolball, Unihockey, Badminton/Speedminton

Pro 2er Gruppe:

1 Wurfscheibe (Frisbee)/Ball/Shuttle ► Frisbee Ultimate, Basketball, Blitzball/Rugby/Football, FooBaSKILL, Futsal/Fussball, Handball, Intercrosse/Lacrosse, Smolball, Unihockey, Volleyball, Badminton/Speedminton

Hasenfangen

Kreislauf anregen

Gruppenarbeit

Die Teilnehmer verteilen sich zu zweit nebeneinander bäuchlings auf dem Boden liegend (das Spiel ist auch stehend möglich, wobei die Paare hinter- oder nebeneinander stehen). Ein "Jäger" versucht einen "Hasen" zu fangen (bzw. mehrere "Jäger" jagen mehrere "Hasen"). Wenn sich der "Hase" zu einer 2er Gruppe legt/stellt, wird der Teilnehmer auf der anderen Seite der Gruppe zum "Hasen". Fängt der "Jäger" den "Hasen", wechseln die Rollen.

Variante:

Wenn sich der "Hase" zu einer 2er Gruppe legt, wird der Teilnehmer auf der gegenüberliegenden Seite zum "Jäger". Der vorherige "Jäger" wird zum "Hasen".

Kein Material benötigt

Hasenjagd

Kreislauf anregen

Gruppenarbeit

4er Gruppe

Zwei Teilnehmer schwingen das Seil (2-3 zusammengeknotete Springseile). Ein Teilnehmer begibt sich von der einen Seite her in die Mitte, springt übers Seil oder läuft direkt auf die andere Seite. Sobald der erst Läufer sich in der Mitte befindet, darf auch der zweite Läufer starten. Der hintere Läufer versucht den Vorläufer einzuholen (Hase & Jäger). Die Läufer bewegen sich in der Form einer Acht fort. Von Zeit zu Zeit werden die Positionen getauscht.

Achtung:

Je nach Schwingrichtung gibt es eine einfachere und schwierigere Seite um in die Mitte zu gelangen.

Pro Gruppe:

2-3 Springseile oder 1 Seil/Tau

Hin und her

Kreislauf anregen

Gruppenarbeit

2-4 Teilnehmer (Fänger) befinden sich in der Mitte des Spielfeldes in einem mit Linien oder Hütchen gekennzeichnetem Rechteck. Die restlichen Teilnehmer versuchen ballführend (mit der Hand, dem Fuss oder dem Spielgerät) oder ohne Mitführen eines Hilfsmittels von der einen Seite zur anderen Seite des Spielfeldes zu gelangen, wobei dafür das Rechteck der Fänger durchlaufen werden muss. Die Fänger versuchen den anderen Teilnehmern den Ball beim Durchqueren des Rechteckes wegzuspielen respektive bei der Variante ohne Ballführen die anderen Teilnehmer zu berühren. Ausserhalb des Rechtecks dürfen keine Bälle erobert/Teilnehmer berührt werden. Wer den Ball verliert/berührt wird, führt ausserhalb des Spielfeldes bis zum Spielende eine Zusatzübung aus (z.B. Unterarmstütz oder Wandsitzen). Welcher Teilnehmer kann seinen Ball bis zum Schluss behaupten oder wird bis zum Ende nicht gefangen?

Variante:

Verliert ein Teilnehmer seinen Ball oder wird er gefangen, so wird er anschliessend ebenfalls zum Fänger.

Pro Teilnehmer:

1 Schläger/Stock ► Smolball, Unihockey

1 Ball ► Basketball, FooBaSKILL, Futsal/Fussball, Handball, Smolball, Unihockey

4 Markierkegel/-hütchen ► Spielfeldbegrenzung (Rechteck)

Hot Box

Kreislauf anregen

Gruppenarbeit

2 Mannschaften mit jeweils 3-6 Teilnehmer

Zwei 3er-6er Mannschaften spielen in einem Feld gegeneinander. Das Feld besteht aus einem Aussen- und Innenquadrat. Die angreifende Mannschaft erzielt mit einem Pass zu einem Mitspieler, welcher sich im kleineren mittleren Feld befindet, einen Punkt. Wenn die Scheibe/der Ball zu Boden fällt, aus dem Spielfeld fliegt oder vom Gegner abgefangen wird, werden die Verteidiger zur angreifenden Mannschaft. Geschieht dies, müssen die neuen Angreifer die Wurfscheibe/den Ball zuerst ausserhalb des Aussenfeldes fangen. Erst dann darf versucht werden zu punkten. Wenn ein Punkt erzielt wird, bleibt man im Scheiben-/Ballbesitz und somit im Angriff, muss aber ebenfalls vor dem nächsten Versuch die Wurfscheibe/den Ball aus dem Aussenfeld passen und dort fangen. Wird die Spielform mit einem Ball gespielt, ist ein ein Prellen des Balles nicht erlaubt und die Anzahl Schritte mit dem Ball sind begrenzt (z.B. maximal 3 Schritte).

1 Ball/Wurfscheibe (Frisbee) ► Basketball, FooBaSKILL, Handball, Frisbee Ultimate

8 Markierkegel/-hütchen ► Spielfeldmarkierung (Aussen- und Innenquadrat)

3-6 Spielbändel/Leibchen ► Teamkennzeichnung

Hüpfstafette

Kreislauf anregen

Gruppenarbeit

5-7 Teilnehmer pro Gruppe

Alle Teilnehmer einer Gruppe hüpfen zusammen in einer Kette zu einem definierten Punkt (z.B. um ein Wendemal, zur Hallenwand oder über eine bestimmte Linie) und zurück. Dabei hält der jeweilige Vordermann das linke (im zweiten Durchgang das rechte) Knie des Hintermannes. In einer anderen Form hält der jeweilige Hintermann den linken respektive rechten Fuss des Vordermannes. Die beiden Formen können auch kombiniert (Hin- und Rückweg unterschiedlich) werden.

Variante:

Die Gruppe transportiert eine Langbank zwischen den Beinen.

Pro Gruppe:

2 Malstäbe/Markierkegel/-hütchen ► Start- und Umkehrmal (optional)

Pro Gruppe:

1 Langbank ► Variante

Indoor Cycling

Kreislauf anregen

Einzelarbeit

Beim Indoor Cycling wird das Radfahren nach drinnen verlegt, wobei das Workout mit dem Indoor-Bike sogar etwas effizienter als das Radfahren draussen ist. Ob zur Fettverbrennung, zur Kräftigung des Herzkreislaufsystems, ergo für die Gesundheit oder für die Muskeln, das Training mit dem Indoor-Bike bietet ein ganzheitliches Training und bringt kaum Risiken mit sich. Bei einer moderaten Geschwindigkeit mit entsprechend tiefem Widerstand stellt das Indoor-Cycling beim Einlaufen eine ideale Form fürs Anregen des Kreislaufen dar.

1 Fahrradergometer/Indoor-Bike/Spinning-Bike

Indoor Cycling

Puls erhöhen

Einzelarbeit

Beim Indoor Cycling wird das Radfahren nach drinnen verlegt, wobei das Workout mit dem Indoor-Bike sogar etwas effizienter als das Radfahren draussen ist. Ob zur Fettverbrennung, zur Kräftigung des Herzkreislaufsystems, ergo für die Gesundheit oder für die Muskeln, das Training mit dem Indoor-Bike bietet ein ganzheitliches Training und bringt kaum Risiken mit sich. Durch diese ganzheitliche Beanspruchung eignet sich das Indoor Cycling ideal, um am Ende des Aufwärmens den Puls des Trainierenden hoch zu jagen. Dabei kann eine hohe Grund-Geschwindigkeit gewählt werden oder ständige Tempo-Wechsel sorgen für die nötige Intensität.

1 Fahrradergometer/Indoor-Bike/Spinning-Bike

Info: Allgemeine Trainingsgrundsätze

Einleitung/Infos

Als methodische Trainingsgrundsätze oder auch Trainingsprinzipien bezeichnet man Leitsätze, die für alle sportlichen Aktivitäten gelten. Wer sein Training selbständig plant und nicht nach fixen Trainingsplänen agiert, sollte sich an folgende Trainingsgrundsätze halten:

Trainingswirksamer Reiz:

Der Trainingsreiz muss eine bestimmte Schwelle überschreiten. Die notwendige Höhe des Reizes ist dabei vom Trainingszustand des jeweiligen Sportlers abhängig. Dies bedeutet, dass nicht für jede Person ein bestimmter Reiz dieselbe Wirkung hat. So braucht es bei einem Leistungssportler beispielsweise einen grösseren Reiz, um Fortschritte zu erzielen als bei einem Gesundheitssportler.

Individualisierte Belastung:

Das Training muss auf die individuellen Bedürfnisse und auf die psychischen und physischen Voraussetzungen des Trainierenden abgestimmt werden. Als Faktoren gelten das Alter, Geschlecht und der Trainingszustand. Die Grenzen der Belastbarkeit müssen ohne Kompromisse respektiert werden.

Ansteigende Belastung:

Mit der Zeit wirken gleich bleibende Trainingsreize nur noch erhaltend. Wenn man die Leistung steigern will, muss auch die Belastung gesteigert werden, so dass der Organismus weiterhin zu Anpassungen animiert wird.

Richtige Belastungsfolge:

Wenn in einer Trainingseinheit mehrere koordinativ-technische und konditionelle Fähigkeiten trainiert werden, sollte auf die richtige Reihenfolge geachtet werden.

Das Koordinations-, Technik- und Schnelligkeitstraining erfolgt im erholten Zustand, unmittelbar nach dem Aufwärmen. Danach führt man das Krafttraining vor einem allfälligen Ausdauertraining durch, bevor schlussendlich das Cool-Down und ein allfälliges Stretching erfolgt.

Variierende Belastung:

Gleichartige Trainingsreize verlieren mit der Zeit ihren Effekt. Deshalb müssen die Trainingsbelastungen planmässig und systematisch variiert werden. Eintönigkeit für die Psyche und Monotonie für die Organe sind zu vermeiden. Eine mögliche Variation kann in der Veränderung der Intensität (Gewicht), des Umfangs (Sätze) und der Auswahl der Übungen geschehen.

Wechselnde Belastung:

Verschiedene Formen wie zum Beispiel Kraft-, Ausdauer- oder Koordinationstraining belasten den Organismus unterschiedlich, weshalb der Fokus nicht nur einem Bereich gelten sollte.

Dysbalancen vermeiden:

Unter Muskulären Dysbalancen versteht man verstärkte Muskelverkürzungen und/oder Muskelabschwächungen zwischen Agonist (Spieler) und Antagonist (Gegenspieler) durch einseitige Kraftentwicklung bei gleichzeitiger Vernachlässigung ihrer Dehnungsfähigkeit. Sie werden hervorgerufen durch mangelnde beziehungsweise fehlende körperliche Beanspruchung und einseitige Belastung beim Sport oder im Alltag. Ungenügende Regeneration sowie falsche Bewegungsausführung, können ebenfalls zu Verletzungen am Bewegungsapparat führen.

Optimales Verhältnis von Belastung und Erholung:

Die Regeneration ist genauso wichtig wie die Belastung. Die regenerativen Massnahmen müssen ebenso sorgfältig geplant und umgesetzt werden wie das Training. Es ist zu berücksichtigen, dass die Regenerationsprozesse auch durch psychisch-emotionale Faktoren beeinflusst werden.

Kontinuierliche Belastung:

Durch regelmässiges Training entwickelt sich das Leistungspotenzial. Grundsätzlich gilt: Lieber mehrmals in der Woche etwas kürzer trainieren als nur einmal und dafür sehr lange. Trainingsunterbrüche, die nicht der gezielten Regeneration dienen, führen meistens zu einem Leistungsabbau.

Unterschiedliche Adaptionszeiten:

Die verschiedenen Regenerations- und Anpassungsprozesse benötigen unterschiedlich viel Zeit. Funktionelle Anpassungen kommen schneller zustande als strukturelle. So adaptiert beispielsweise die Muskulatur rascher als die passiven Teile des Bewegungsapparates (z.B. Sehnen oder Knochen des Skeletts).

1 Flipchart mit den allg. Trainingsgrundsätzen (optional)

Info: FlowFit

Einleitung/Infos

FlowFit - gesamter Übungsablauf (Film)

FlowFit bezeichnet eine Abfolge von 7 Übungen, wobei immer zuerst eine Kniebeuge ausgeführt wird, um in die Startposition in der tiefen Hocke zu gelangen, ehe anschliessend eine der Übungen ausgeführt wird. Die fliessende (engl.: flow) Übungsabfolge passt perfekt ins Einlaufen zum Mobilisieren der Gelenke und dehnt die verschiedenen Muskelgruppen dynamisch. Es geht darum die Beweglichkeit/Stabilität zu verbessern, weshalb der Qualität der Bewegungsausführung eine zentrale Rolle zugeordnet wird. Es geht also ganz und gar nicht darum die Übungen so rasch als möglich zu absolvieren. Die Übungsabfolge kann beliebig oft wiederholt werden (z.B. wie viele Durchgäng können während einer bestimmten Zeitvorgabe absolviert werden - jedoch darauf achten, dass die Qualität der Bewegungen nicht leidet). Zu Übungszwecken können die einzelne Übungen auch mehrfach nacheinander ausgeführt werden.

1 Flipchart mit der Skizze des Übungsablaufs

Info: Formen der Ausdauer

Einleitung/Infos

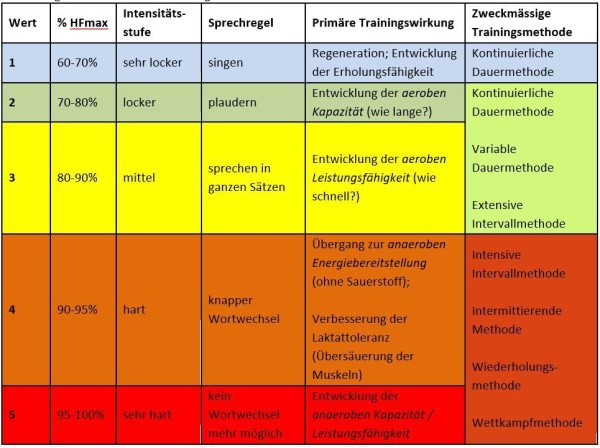

Einführung ins Thema Laufen mit Hilfe der Tabelle zu den Formen der Ausdauer:

(siehe Anhang/Grafik)

Je nach angestrebter Trainingswirkung können im Ausdauertraining mit unterschiedlichen Intensitätsstufen trainiert werden. Hierzu werden verschiedene Trainingsmethoden angewandt.

1 Plakat mit den Ausdauerformen

Info: Grundsätze des Lauftrainings

Einleitung/Infos

Atmung:

Regelmässige natürliche Atmung im Rhythmus der Laufbewegung verbessert die Herz-Kreislauftätigkeit (Ausdauer). Dabei gilt zu beachten:

- Der Organismus regelt den Sauerstoffbedarf ganz automatisch. Die Atmung passt sich selbstständig dem Schrittrhythmus an. Bei Anstrengungen holt sich der Organismus die benötigte Luft durch schnelleres Atmen. Auf einen “erzwungenen“ Atemrhythmus ist somit zu verzichten.

- Man atmet durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus.

- Es ist besonders auf ein tiefes, vollständiges Ausatmen zu achten. Damit wird eine verbesserte Abatmung des Kohlendioxyds gewährleistet (Bauchatmung).

Überanstrengung:

Überanstrengung ist auf jeden Fall zu vermeiden. Es gilt die Signale des Körpers richtig zu deuten und damit umzugehen. Nie schneller laufen, als dass jederzeit eine Leistungssteigerung von mind. 10% möglich wäre. Ein guter Trainingseffekt wird erreicht, wenn regelmässig (z.B. 3-4 x 30 Minuten pro Woche) trainiert wird. Nur ein, dafür längeres, Training pro Woche ist weniger zu empfehlen, da es allenfalls zu einer Überanstrengung führen könnte und eine kontraproduktive Wirkung hätte.

Pulskontrolle:

Für den normalen Breitensportler gilt folgende Faustregel:

Trainingspuls = 220 minus Alter, davon 70-85% (=Pulszielzone)

So muss z.B. ein Läufer mit 20 Jahren, will er sich im Fitnessbereich steigern, zwischen 140 und 170 Pulsschlägen trainieren.

Zur Kontrolle der Ausdauerfähigkeit ist die Differenz zwischen Trainingspuls und dem Erholungspuls (unmittelbar zwei Minuten nach Trainingsende) zu messen. Unterschiede von 60 und mehr Schlägen deuten auf einen sehr guten Stand im Ausdauerbereich hin. Anmerkung: “Je höher der Leistungspuls, desto grösser sollte der Pulsunterschied sein“.

Seitenstechen:

Seitenstechen ist keine Krankheit. Gelegentlich spürt man schon wenige Minuten nach Laufbeginn stichartige Beschwerden auf der linken oder rechten Seite der Bauchgegend. Die eigentlichen Gründe dieses häufig anzutreffenden Phänomens sind bisher immer noch nicht genau bekannt. Einige Untersuchungen weisen darauf hin, dass es sich hierbei möglicherweise um eine rein mechanisch ausgelöste Ursache handelt. Das Bindegewebe, das die Bauchorgen trägt, wird nach einer Mahlzeit wesentlich stärker belastet. Körperliche Aktivitäten können zu diesem Zeitpunkt kleine Geweberisse und Blutungen hervorrufen. Andere Erklärungen gehen von einer unzureichenden Sauerstoffversorgung des Zwerchfelles aus oder von Schmerzen, die aufgrund einer Blutumverteilung in der Milz oder Leber entstehen.

Mögliche Massnahmen zur Verhinderung von Seitenstechen können sein:

- Training der Bauchmuskulatur; schwache Bauchmuskeln erhöhen die Gefahr von Seitenstechen.

- Keine feste Nahrungsaufnahme (1-2 Stunden) vor dem Training oder Wettkampf. Flüssige Nahrung (ohne Kohlensäure) oder sehr leicht verdauliche Kost sind empfehlenswert.

Mögliche Massnahmen bei Seitenstechen:

- Training unterbrechen und in Kauerstellung eingeatmete Luft während 5-10 Sekunde in Lunge pressen (Vorgang mehrmals wiederholen).

- In reduziertem Tempo weiterlaufen und Atemrhythmus umstellen bis der Schmerz verschwunden ist.

1 Flipchart mit den Grundsätzen zum Lauftraining (optional)

Info: Laufstilanalyse

Einleitung/Infos

Laufstilanalyse:

Mit Sport lebt man nicht unbedingt länger, aber man fühlt sich länger jung und fit. Sport sollte letztlich dazu beitragen, die Lebensqualität zu verbessern und dem Jahrtausendproblem “Bewegungsmangel“ erfolgreich entgegenzuwirken.

Laufen ist eine der beliebtesten Sportarten in der Schweiz. Jedes Jahr werden mehr als 500 Volksläufe durchgeführt und die Teilnehmerzahlen steigen stetig.

Obwohl ein Kleinkind seine ersten Gehversuche mit ungefähr einem Lebensjahr meistert, muss Laufen gelernt sein. Jeder Mensch läuft so individuell, wie er auch aussieht. Die Muskulatur, Sehnen und Bänder haben sich über die Jahre hinweg an die individuelle Laufbelastung gewöhnt. Eine Laufstilumstellung benötigt sehr viel Zeit, da Bänder und Sehnen sehr viel langsamer an eine neue Belastungssituation adaptieren, als die Muskulatur. Die Biomechaniker empfehlen daher kein einseitiges Laufen, das sich nur auf einen Laufstil konzentriert. Es gilt den Laufstil zu variieren und diesen dem Lauftempo und Gelände anzupassen. Das Variieren im Laufstil kann lästige Überbelastungen vorbeugen.

Zum einen wird bei einer Laufstilanalyse unterschieden, welcher Bereich des Fusses den ersten Bodenkontakt aufweist. Es kann grundsätzlich zwischen dem Fersen-, dem Mittelfuss- und dem Vorfusslaufen unterschieden werden. Biomechanisch betrachtet haben alle drei Laufstiltechniken sowohl Vor-, als auch Nachteile.

Der Rückfussläufer:

Das Rückfusslaufen (Fersenlaufen) ist die häufigste Form des Laufstils bei längeren Ausdauerbelastungen. Bei diesem Laufstil setzt der Läufer auf der Aussenkante der Ferse auf. Die orthopädische Belastung ist aufgrund der Kraftübertragung der Gelenke höher als bei einem Vorderfusslauf (Ballenlauf). Die Federwirkung ist dabei geringer. Laufschuhe kompensieren dies durch verstärktes Dämpfungsverhalten im Fersenbereich. Es kommt über einem Abrollverhalten über den Mittelfuss zu einem Abdruck vom Ballen. Das Abrollverhalten beinhaltet meist ein leichtes nach innen drehen (pronieren) des Fusses. Es handelt sich bei diesem Laufstil um einen kraftsparenden Laufstil.

Der Mittelfussläufer:

Bei diesem Laufstil kommt es zu einem Aufsatz über die gesamte Aussenkante des Fusses. Es handelt sich dabei um eine Art Kompromiss von Vorderfussläufer und Fersenläufer. Das Abrollverhalten ist im Vergleich zum Fersenläufer geringer. Der Abdruck erfolgt von den Fussballen. Die Gefahr der Überpronation ist dabei besonders hoch, die Belastung der Gelenke jedoch geringer als beim Rückfussläufer. Dieser Stil setzt sich immer mehr durch. Sein Vorteil liegt darin, dass die Aufprallbelastung am Mittelfuss am geringsten ist. Dadurch wird die Verletzungsanfälligkeit der Achillessehne, Sprung-, Knie- und Hüftgelenk vermindert.

Der Vorderfussläufer:

Der Vorderfussläufer tritt beim Laufen meist mit den Fusszehen und Fussballen auf. Die Aufprallhärte ist höher als beim normalen Abrollverhalten des Fusses. Die Federwirkung ist jedoch erhöht. Das Laufen auf dem Vorderfuss ermöglicht hohe Laufgeschwindigkeiten und wird daher bei Sprintern und Bergläufern eingesetzt. Die Beanspruchung der Wadenmuskulatur und Achillessehne ist besonders hoch. Da nicht über den gesamten Fuss abgerollt wird, ist die Gefahr einer Überpronation sehr gering. Bei einer Dauerbelastung ist ausschliesslich dieser Laufstil nicht geeignet.

-> Laufstiltechniken vorzeigen durch den Sportleiter

-> optional: Nachmachen durch Teilnehmer; kurze Strecke absolvieren (Zeitbedarf anpassen)

Eine weitere Möglichkeit der Laufstilanalyse ist die Betrachtung des Fusses nach dem Verlassen des Bodens (Abdruckphase). Dabei wird unterschieden zwischen normalen Pronierer, Überpronierer oder Supinierer (Unterpronierer):

Normale Pronation:

Eine Pronation (Auswärtsdrehung) entspricht der gesunden Anatomie des Fusses beim Joggen. Der Fuss setzt dabei auf der Aussenkante der Ferse, bzw. Mittelfusses auf. Der Abdruck erfolgt über der Innenseite des Ballens. Bei der Pronation hebt sich die Aussenkante des Fusses an.

Überpronation:

Bei der Überpronation knickt der Innenrand des Fusses zu stark zur Innenseite ab. Die Überpronation kann mehrere Ursachen haben. (Fussfehlstellungen, schwacher Bandapparat, Laufanfänger). Eine Überpronation ist an verstärktem Abnutzen der Schuhinnenseite zu erkennen. Besonders Rückfussläufer neigen zur Überpronation. Folgen einer Überpronation ist die erhöhte Belastung des Gelenkapparats im Fussgelenk. Korrigiert wird die Überpronation durch orthopädische Einlagen oder verstärkte Schuhe.

Supination:

Die Supination ist die Gegenbewegung der Pronation und durch erhöhte Abnutzung der Schuhaussenseite im vorderen Bereich zu erkennen. Beim Verlassen des Bodens steht der Fuss in Richtung Innenseite. Durch die fehlende Dämpfung kommt es häufig zu Schäden am Band- und Knochenapparat im Fussgelenk. Auf ein ausreichend gedämpfter oder verstärkten Schuh sollte ebenso wie auf orthopädische Einlagen geachtet werden.

-> Fussabdruckphasen vorzeigen durch den Sportleiter

-> Schuhkontrolle der Teilnehmer; sind die Innen- oder Aussenseiten mehr beansprucht?

-> Hinweis: gratis Laufstilanalysen in den meisten Sportgeschäften und Hilfestellung der richtigen Schuhwahl (verstärkte Schuhe)

Oft wird beim Trainieren der Laufstil vernachlässigt. Ein individuell passender und richtiger Laufstil hilft Verletzungen und Überbelastungen vorzubeugen und hilft zudem den Laufstil ökonomischer zu gestalten. Mittels Beobachtung oder Videos können Knotenpunkte der Laufbewegung individuell analysiert werden. Defizite und Fehler können mitgeteilt und mit geeigneten Übungen behoben werden. Somit kann man seinen Laufstil ökonomisch, effizient und vor allem langfristig verletzungsfrei gestalten. Typische Fehlerbilder in der Lauftechnik sind:

Overcrossing

Beim Overcrossing handelt es sich um ein Überkreuzen des Fussaufsatzes über die Körpermittellinie während der Laufbewegung. Oft ist dies mit einem Abkippen des Beckens verbunden.

- Ursachen: Funktionelle Beinlängenunterschied, muskuläre Dysbalance.

- Probleme: Überpronation, Vorfusssupination.

- Massnahmen: Adduktoren dehnen, Abduktoren kräftigen, Koordinations- und Stabilitätsübungen, Bewusste Laufstilkorrekturen.

Kreisförmiges Herumführen

Bei einer Circumduktion wird der Fuss nach dem Abstoss über aussen („Entenmarsch“) nach vorne geführt. Es entsteht eine Kreiselbewegung.

- Ursache: unzureichender Kniehub, geringe Hüftstreckung im Abdruck, zu geringes Anheben des Unterschenkels in der Schwungphase.

- Probleme: unphysiologische Kniebewegung mit Rotation, ineffiziente und unökonomische Laufbewegung.

- Massnahmen: Kräftigung des Hüftbeugers und der hinteren Oberschenkelmuskulatur, Koordinationstraining, Lauf-ABC.

Verminderte Hüftstreckung

Eine verminderte Hüftstreckung wird bei vielen Läufern beobachtet. Oft wird die Streckung durch eine Beckenkippung nach vorne (Hohlkreuz) erkauft. Eine ungenügende Hüftstreckung führt meist auch zu einer schlechten Kniegelenksstreckung.

- Ursache: Muskuläre Dysbalancen, schlechte Lauftechnik.

- Probleme: Rückenproblem (LWS), Patellaüberbelastung bei ungenügender Kniestreckung.

- Massnahmen: Dehnen des vorderen Oberschenkelmuskels und Hüftbeugers, Kräftigung von Gesäss, der hinteren Oberschenkelmuskulatur und der Bauchmuskulatur, Lauf-ABC.

Ungenügende Kniestreckung

Eine unzureichende Kniestreckung in der Abdruckphase ist häufig verbunden mit einem zu starken Einsinken in Hüft- und Kniegelenk in der Stützphase.

- Ursache: Verkürzung von Oberschenkel- und Hüftmuskulatur verursacht ungenügende Hüftstreckung. Unzureichende Kraft der Hüftstrecker und hinteren Oberschenkelmuskulatur.

- Probleme: Jumpersknee, langfristig Patellaarthrose, schlechte Effizienz durch verkürzte Schrittlänge.

- Massnahmen: Gezieltes Dehnen, Laufstil trainieren, Lauf-ABC.

-> Fehlerbilder vorzeigen durch den Sportleiter

-> in Zukunft soll der Sportleiter bei Laufübungen die Teilnehmer beobachten und auf Fehlerbilder hinweisen

-> Auch die Teilnehmer sollen unter sich auf gegenseitige Korrekturen/Tipps sensibilisiert werden, um Fortschritte zu erzielen

1 Flipchart mit den wichtigsten Stichworten zur Laufstilanalyse und evtl. Bilder dazu (optional)

Info: Lauftraining

Einleitung/Infos

Der natürliche Laufstil ist abhängig vom individuellen Körperbau und der individuellen Statik. Wenn man regelmässig trainiert, möchte man sicher irgendwann auch seinen persönlichen Laufstil optimieren. Damit kann man nicht nur mit weniger Kraftaufwand schneller und länger laufen, sondern senkt auch das Risiko von Überlastungsbeschwerden oder Verletzungen.

Falls man schon mal andere Läuferinnen und Läufer beobachtet hat, ist einem sicher aufgefallen, dass es schönere (ästhetischere) und weniger schöne Laufformen gibt. Fehlerbilder beim Laufen, ungeeignete Laufschuhe, verkrampfte Arme, die vor dem Körper hin- und herschwingen, Hohlkreuze, zu lange Schritte - all das kann den Laufstil negativ beeinflussen und zu viel Energie verbrauchen, die man eigentlich für die Fortbewegung brauchen möchte.

Mit Ausdauertraining kann man rund 90%, mit Techniktraining immerhin noch 10 % seiner Leistungsfähigkeit beeinflussen.

Eine starke Muskulatur ist eine gute Vorbeugung gegen Haltungsschäden, Bandscheibenvorfällen und Rückenschmerzen. Schwache Becken- und Rumpfmuskulatur wirken sich zudem negativ auf die Laufhaltung und den Laufstil aus. Auf folgende Punkte kann man beim Lauftraining achten:

Die Augen richten sich etwa 10 Meter nach vorne auf den Boden, denn damit kann man seine Nackenmuskulatur entlasten und läuft lockerer.

Die "Steuerung" seines Körpers beginnt im Kopf! Den Kopf hält man aufrecht, achtet aber auf eine entspannte Haltung seiner Halswirbelsäule.

Die Arme pendeln locker in Laufrichtung hin und her.

Die Hände sind entspannt und bewegen sich fast nicht. Der Daumen liegt locker auf dem Zeigefinger, der Handrücken zeigt nach aussen.

Der Unter- und der Oberarm bilden fast einen rechten Winkel.

Der Oberschenkel pendelt in der vorderen Schwungphase so weit nach vorne, bis sich der Fussknöchel etwa senkrecht unter der Kniescheibe befindet.

Der Fuss setzt ein wenig vor der Körperachse auf. Der Fussabdruck ist aktiv und nach hinten gerichtet. Knie und Hüfte sind beim Abstoss vollständig gestreckt.

Die Ferse pendelt in der hinteren Schwungphase bis auf die Höhe des Knies oder darüber (je nach Lauftempo).

Der Oberkörper ist aufgerichtet, fast gestreckt, damit die Wirbelsäule entlastet ist und über dem Körperschwerpunkt entspannt schwingen kann. Damit kann man seine Schrittlänge um bis zu 2 cm verlängern!

Bei einem flüssigen Laufstil bewegt sich der Körperschwerpunkt nur wenig auf und ab. Damit lässt sich viel Energie sparen!

Anfänger sitzen mit dem Becken oft nach hinten ab. Das Becken soll leicht nach vorne gekippt sein. Damit richtet sich der Oberkörper automatisch auf.

Manchmal hilft eine mentale Vorstellung, den Bewegungsablauf flüssiger hinzukriegen: Sich vorstellen, man werde wie eine Marionette bewegt. Am Kopf und am Rumpf sind unsichtbare Fäden angemacht, welche die Bewegungen ausführen und den Körper aufrecht halten.

-> mittlere Strecke absolvieren: Vorzeigen / Nachmachen / gegenseitiges Beobachten / Korrigieren

-> falls vorhanden Verschiebung zu einem leicht abfallenden/ansteigenden Gelände (Hügel/Wall)

Lauftechnik beim Bergablaufen / -Bergauflaufen

Wenn man eine Strecke bergab laufen muss, so treten die höchsten Belastungen auf. Beim Abwärts-Laufen das Tempo reduzieren (auch wenn es jetzt gerade erst recht schnell werden könnte!). Der Oberkörper sollte leicht zurückgeneigt sein.

Beim Bergauflaufen neigt man den Oberkörper etwas stärker nach vorne, als wenn man geradeaus laufen würde. Auf kurze Schritte mit intensiverem Abdruck achten und seine Arme kräftig mitschwingen lassen.

Das sind gerade ein bisschen viele Merkpunkte, denkt man vielleicht jetzt?

Am besten ist es, man nimmt sich für jeden Lauf etwas Kleines vor. Zum Beispiel: "Ich achte darauf, dass mein Fuss kurz vor der Körperachse aufsetzt."

Hinweis (allfällige Wiederholung nach dem Motto: steter Tropfen höhlt den Stein):

Noch besser wäre es, wenn man bei einem Fachmann oder einer Fachfrau eine Laufstilanalyse machen lässt. Mittlerweile machen dies praktisch alle Sportartikelverkaufsgeschäfte und unterstützen dabei bei der richtigen Schuhwahl. Aber auch hier durch Hilfe der Kameraden (Beobachtungen und Tipps) können Fortschritte erzielt werden.

Weiter kann man seinen Laufstil mit einem regelmässigem Krafttraining und Dehnprogramm verbessern. Sehr gut sind auch Balancierübungen, eine optimale Beinstreckung und ein regelmässiges Lauf-ABC.

1 Flipchart mit den Hinweisen zum Lauftraining (optional)

Info: Leichtkontakt

Einleitung/Infos

Die technischen Elemente werden vom Sportleiter praktisch vorgezeigt.

Im Idealfall machen die Teilnehmer die Bewegungen gleich mit (Vormachen – Nachmachen).

- Leichtkontakt Boxen ist eine Variante des Boxsports, bei der keine starken Schläge erlaubt sind und der Gegner nur touchiert werden darf.

- Grundregeln:

- Handschlag: vor und nach Zweikämpfen, Entschuldigung nach einem zu harten Schlag, Ausdruck von Respekt gegenüber Gegner.

- Kommandos: „Box“ (Freigabe des Rings); „Stopp/Break“ (Unterbruch des Kampfes).

- Boxstellung:

- Stellung der Beine: Füsse Schulterbreit; Körpergewicht auf beiden Fussballen verteilt; Fuss auf Seite der stärkeren Hand leicht zurückversetzt; Ferse Vorderfuss = Fussspitze Hinterfuss.

- Stellung des Oberkörpers: Schlaghand seitlich an der Wange; Führungshand auf Augenhöhe ca. 10-20cm vor dem Kopf; Handrücken zeigen nach aussen; Schultergürtel leicht gehoben und nach vorne geführt („Rucksack anziehen“).

- Fortbewegung:

- Schreitend gleiten: Abstoss mit dem in Bewegungsrichtung hinten stehenden Fuss; Vorderer Fuss 10-15cm versetzen; Bewegung dynamisch gleitend über den Boden; Flache Sprünge möglich.

- Diagonalgang: Gleichzeitiger Schlag und Schritt führt zu Verwringung der Hüfte (z.B. Schritt mit linkem Bein vorwärts & Schlag mit rechter Faust; Schritt mit rechtem Bein rückwärts & Schlag mit rechter Faust)

- Passgang: keine Verwringung bei gleichzeitigem Schritt und Schlag (z.B. Schritt mit linkem Bein vorwärts & Schlag mit linker Faust; Schritt mit linkem Bein rückwärts & Schlag mit der rechten Faust)

- Schläge:

- Geraden: Gerader Schlag auf direktestem Weg ins Ziel; Abdruck der gleichseitigen Fussballen – Hüftrotation – Streckung des Armes; Ziel: Kinn, Nase, Stirn; Gegenhand zurück an die Wange führen (Deckung)

- Seitwärtshaken: Abdruck der gleichseitigen Fussballen – Hüftrotation – Rotation um Körperlängsachse – Schlag kreisförmig von aussen nach innen; Unterarm in waagrechter Position; 90° Winkel im Ellbogen- und Schultergelenk; Gegenhand liegt seitlich an der Wange.

- Aufwärtshaken: Oberkörper und Faust leicht senken (Vorbereitung); Beine, Hüfte und Rumpf strecken und den Unterarm senkrecht vor dem Körper nach oben führen; Faust trifft von unten her am Kinn auf.

- Verteidigung:

- Kopfdeckung (Innenhand-Block): Handfläche der Schlaghand zum Gegner drehen; Faust leicht nach vorn führen und gegnerische Gerade auffangen; Arm federnd gespannt.

- Ellbogenblock: Ausdrehen des Körpers um die Längsachse; Heranführen des Ellbogens an den Körper (Arm deckt den Körper); Körper bleibt aufrecht; Fäuste bleiben auf Kopfhöhe.

- Seitliches Meiden: Körper schräg nach vorn beugen; Körpergewicht auf die jeweilige Seite verlagern; Kopf bleibt hinter den Fäusten; Abducken zur Aussenseite des gegnerischen Arms.

- Rollendes Meiden: Meidebewegung bei Seitwärtshacken; Oberkörper seitwärts senken, unter dem Schlagarm des Gegners hindurchführen und auf der anderen Seite wieder anheben; Die Nase zeichnet dabei einen Kreis in die Luft.

1 Plakat mit Merkpunkten zum Thema Leichtkontakt

Info: Nordic Walking

Einleitung/Infos

Nordic Walking: Den Körper moderat bewegen

Der Einsatz von Stöcken macht aus Walking ein Training, bei dem zusätzlich die Muskulatur des Oberkörpers beansprucht wird. Nordic Walking ist für ambitionierte Sportler ebenso geeignet wie für untrainierte Menschen. Die Gelenke werden jedoch, entgegen anders lautenden Behauptungen, mehr belastet als beim normalen Spazieren. Nach einer Studie ist der Sauerstoffverbrauch (und daraus folgend die Ausdauerbelastung) beim Nordic Walking mit korrekter Ausführung ca. 5 Prozent höher als beim konventionellen Walking, wenn dieses ohne zusätzliche Oberkörperbewegung durchgeführt wird.

Walking ist eine Sportart mit zyklischem Bewegungsablauf. Der rechte Stock hat immer dann Bodenberührung, wenn die linke Ferse aufsetzt, der linke Stock, wenn die rechte Ferse aufsetzt. Die Stöcke werden nah am Körper geführt. Der jeweilige Stock wird schräg nach hinten eingesetzt, der Stockeinsatz sollte immer unterhalb des Körperschwerpunktes, also in der Schrittstellung auf der vertikalen Körperachse erfolgen. Es gibt Trainingsarten, bei denen die Hand ständig geöffnet und geschlossen wird.

Merkpunkte:

- Diagonalschritt (od. Doppelstocktechnik)

- Lange Schritte

- Fuss mit Ferse aufsetzen, abrollen, mit Fussballen abstossen

- Körper nach vorne geneigt

- Stockspitzen zeigen immer nach hinten

- Stock setzt hinter der gegenüberliegenden Ferse auf

- Hände am Ende des Stockstosses leicht öffnen und entspannen (alternativ)

Hinweis: Ein zu kurzer Stock ist bei einer funktionalen Bewegungsausführung hinderlich. Für die Länge der Stöcke kann folgende Faustregel empfohlen werden: Körpergrösse (in cm) x 0.66 = Stocklänge. Es empfiehlt sich im Zweifel eine etwas kürzere Stocklänge als berechnet auszuwählen, damit es nicht zu Ausweichbewegungen in den Schultergelenken kommt.

1 Flipchart mit Merkpunkten (optional)